В годы Великой Отечественной войны на территории Казанского района действовала сеть артелей кустарной промышленности, которая снабжала всем необходимым население района и отправляла продукцию на фронт. Первая артель кустарей-ремесленников была образована в селе Казанском в 1910 году, позже она получила название «Боевик» и с началом коллективизации расширила своё производство. В годы войны «Боевик» переименовали в «Гастелло» в честь военного лётчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло.

Большую работу по изучению деятельности артели проделали Анна Трофимовна Дегтярёва из села Большая Ченчерь и Галина Ивановна Вальтер из Ильинки. Дело в том, что отделения артели-кустопрома были открыты и в других сёлах района, в том числе в Ильинке и Малой Ченчери.

Анна Трофимовна Дегтярёва – увлечённый краевед. Изучив архивные документы, публикации в районной газете, опросив земляков-старожилов, она составила летопись населённых пунктов большеченчерской территории, в том числе исчезнувших, совхоза, школ, организаций и прекративших деятельность предприятий, биографии земляков. Свои изыскания она оформила в несколько альбомов, которые передала в Большеченчерскую библиотеку и районный краеведческий музей.

Отдельный альбом Анна Трофимовна посвятила артели "Боевик" ("Гастелло"). Судя по архивным данным, в ней действовали сапожный, пимокатный, гончарный, шорный, кирпичный, швейный цеха. Артель работала в основном на давальческом сырье (шерсть, кожа, шкуры). По данным Анны Трофимовны, в Малой Ченчери предприятие располагалось на окраине деревни, на месте, где сейчас стоят дома В.А. Богданова и В.В. Фоминцева. Было два или более добротных дома. Производство организовано в глинобитных помещениях. Для кирпичного и гончарного производства глину брали в карьере. Кирпичный сарай стоял рядом.

Коллектив артели пополнялся за счёт колхозников.

В Ишимском госархиве сохранился протокол от 22 марта 1932 года, в котором сообщается, что для работы в сапожной мастерской по запросу председателя промартели выделили, снабдив продовольствием, людей из колхозов: "1 Мая" – 2 человека, "Труд" – 2 человека, "Память Ленина" – 1 человек.

В исследовательской работе Анны Трофимовны есть списки людей, работавших в малоченчерском отделении артели "Боевик". В 1934 году в кустопроме значились 10 человек: председатель Матвей Фёдорович Алексейцев, заведующая складом Ольга Максимовна Галганова, счетовод Григорий Ксенофонтович Богданов, гончар Василий Михайлович Алмазов, кирпичница Степанида Алексеевна Кобоева, четыре пимоката – Василий Алексеевич Кобоев, Алексей Малафеевич Костылев, Григорий Николаевич Долгушин, Яков Тимофеевич Комаров и три сапожника – Михаил Иванович Барнёв, Алексей Ефремович Шалатонов и Трофим Антонович Юрков – отец автора исследования.

Трофим Антонович Юрков, 1904 года рождения, научился сапожному делу ещё в юности, шил сапоги, ботинки, тапочки. До начала Великой Отечественной войны трудился в артели "Боевик" (позже переименованной в "Гастелло"), а летом 1941 года ушёл на фронт. Во время одного из боёв получил серьёзное ранение в ногу. После лечения в госпитале его комиссовали по ранению и определили в артель по пошиву обуви для фронта. Домой солдат вернулся только в декабре 1946 года. Подорванное здоровье давало о себе знать. Трофим Антонович ушёл из жизни в марте 1953 года.

С началом Великой Отечественной войны в трудовом коллективе остались женщины и подростки. Осенью 1941 года артель пополнилась немцами, депортированными из Поволжья, людьми мастеровыми, которые долгое время составляли почти половину коллектива. Они шили одежду и обувь, изготавливали кирпичи и продукцию, необходимую в быту, которая пользовалась большим спросом у населения. В сапожной мастерской стали работать подростки, сначала подмастерьями, потом самостоятельно.

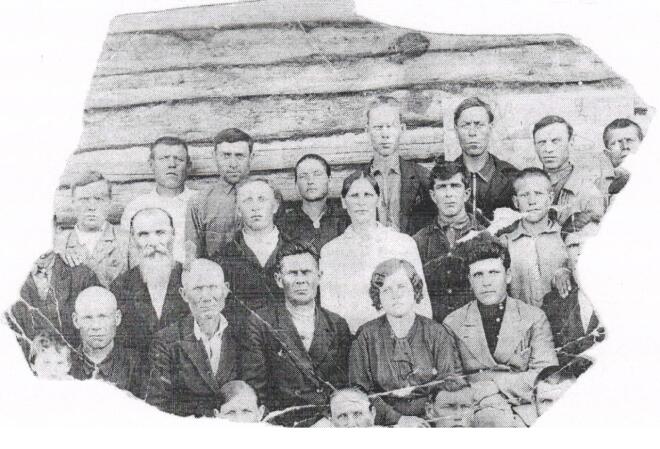

Кустопром в Малой Ченчери просуществовал до 1952 года. Сохранились фотографии коллектива артели, датированные 1939-м и 1947-м годом, а также фото отдельных работников и списки фамилий.

Анне Трофимовне удалось записать воспоминания женщин из исчезнувшей ныне деревни Романовки, работавших в артели "Гастелло".

Мария Игнатьевна Богданова, 1925 года рождения, рассказала, что в 1941 году она начала работать в колхозе "Новая жизнь". В одном километре от Романовки, в Малой Ченчери, располагалась артель "Гастелло". В 1943 году там не хватало пимокатов, и председатель предприятия Иннокентий Алексеевич Бессонов обратился за помощью к председателю колхоза "Новая жизнь" Александру Павловичу Андрееву. Марию по его распоряжению направили в артель, где она трудилась пимокатом до её закрытия в 1952 году. Артель работала под началом более крупной в районе артели с таким же названием "Гастелло", которая располагалась в Ильинке. Последним председателем в кустопроме был Пётр Осипович Хевролин. Пимокатный и кирпичный цеха ещё продолжали работать, когда другие производства стали сокращать. Долго работала шерстобитка. Селяне били шерсть, бывшие деревенские пимокаты валенки катали на дому. Семья Марии переехала из Романовки в село Казанское. Её приняли на работу в Казанский промкомбинат пимокатом, где она трудилась до выхода на заслуженный отдых в 1975 году.

Похожим образом сложились судьбы её односельчанок.

Анна Мироновна Куроптева (Полякова, Чевжик) трудилась в колхозе "Новая жизнь", затем пимокатом до закрытия артели в Малой Ченчери, потом её перевели в райпромкомбинат. Здесь она выполняла разные работы: была пимокатом, разнорабочей, лесорубом. Проживала вместе с семьёй на центральном кордоне, который действовал под началом Казанского райпромкомбината. Вместе с мужем Михаилом Поляковым вырастили семерых детей. Когда посёлок стал разъезжаться, семья переехала в Новоселезнёво.

По воспоминаниям Евдокии Мироновны Тиханюк (Михалюк), записанным Анной Трофимовной Дегтярёвой, мастерству пимокатного дела в артели "Гастелло", куда она пришла работать из колхоза "Новая жизнь", обучали опытные пимокаты Мария Игнатьевна и Мария Дмитриевна Богдановы. Евдокию, так же, как и других работниц, в 1952 году перевели в Казанский промкомбинат. Вместе с мужем её направили на центральный кордон для заготовки древесины и дров.

Евдокия Мироновна отмечала, что в посёлке были школа, медпункт, клуб. Киномеханик из Казанского показывал фильмы, используя передвижную киноаппаратуру. После того, как посёлок расформировался, семья переехала в Ишим.

Восстановить имена и фамилии людей, осуществлявших руководство районным промышленным комбинатом, помог Анне Трофимовне Владимир Тихонович Головачёв. В разные годы директорами были П.И. Хевролин, П.А. Колмогоров, Блажков, В.А. Лапенков, И.В. Терентьев, Ф.М. Кныш.

Подводя итог своей исследовательской работе, Анна Трофимовна резюмирует: "Времена менялись, шли преобразования, у людей появились другие запросы, и продукция промкомбината перестала быть востребованной. К концу ХХ века жизнь комбината постепенно затухала. Ещё какое-то время работал кирпичный цех, пимокатный, велась заготовка дров. В сентябре 2001 года по решению Арбитражного суда промкомбинат прекратил свою работу".

Жители Казанского района во время войны помогали фронту продовольствием, тёплыми вещами и обувью, предметами первой необходимости. По архивным данным, в районном промкомбинате в 1941 году действовали портновский, пимокатный, овощесушильный, колбасный, деревообрабатывающий, кирпичный цеха, была своя кузница, шерстобитка, налажено верёвочное производство. С годами количество цехов менялось: одни ликвидировались, другие образовывались. В 1942 году открылись мыловаренный, ткацкий, овчинный, прядильный, столярно-обозный цеха. В этом же году в комбинате в летний период занимались разведением кроликов. В 1943-м добавились швейный цех, слесарный и кожевенный, огородное хозяйство. Комбинат занимался выделкой овчин, производством валенок, кошмы, телег, колёс, бочек, кошёвок, саней, гончарной посуды, табуреток, кирпича. Существовал вязальный цех. Многие прядильщицы, вязальщицы, швеи, пимокаты работали на дому. Отделения промкомбината, кроме Ильинки и Малой Ченчери, были образованы также в Дубынке, Баландино, Ельцово, Неживом, Чирках.

Фото предоставлено А. Дегтярёвой

Светлана Суровцева,